踏入别人痛苦的深渊,没有人会毫发无伤的走出来

文章来源:向日葵儿童 作者:陈琼华 责任编辑:zhengty 时间:2024-12-17

“妈妈,我不害怕痛,痛,我只要忍忍就过去了,但是我害怕死,我不知道死是什么。”6岁的小俊对妈妈说。

7年前,我是小家的一名志愿者,他是我定期陪伴的一位孩子,当时已是淋巴瘤晚期。

听到孩子这样说,小俊妈妈流下眼泪,不知道该说什么。她找到我,希望我可以和孩子聊聊死亡的话题。我和几名志愿者一起用绘本的方式,告诉他死亡是什么,一直陪伴他到最后的日子。小俊对我说:“姐姐,我才6岁,我还不想死。”

我不知道如何回应,只能在一旁流泪。

这段经历给我带来了反思:当孩子的疾病发展到不可逆转的局面时,我们是否可以帮助他好好说再见?孩子心中的恐惧、家长的忧伤是否可以被温暖和爱所取代?......

带着这样的反思,我在2017年成为了福州小家的专职社工。

在小家服务的那几年,我们陆续送走了十几名孩子。在2023年以前,福建没有儿童安宁病房,很多孩子在最后的时刻,没有医院可以接收,这些孩子大多都是在家里离世的。甚至有个别孩子连家也回不去,只能在宾馆里离世......

很感恩的是,2022年,我们通过福建医科大学附属协和医院血液科的郑浩主任认识了拾玉儿童公益基金会的项目团队,还有福州市第一总医院的安宁疗护科团队。通过和这两个专业团队的合作,让我们福建落地了第一个儿童安宁病房——拾光小屋(这里的“告别”,平静而温暖 | 首个拾光小屋落地福建),为了更加规范化和专业化地开展儿童安宁服务,我在上岗以后在基金会的帮助下接受了线上、线下不同形式的理念和实务培训。

作为一名安宁疗护医务社工,我希望尽我所能地用温柔拥抱生命,为家庭注入可以穿越时空的爱和勇气。回顾在病房工作的这1年多,我最珍藏的,是孩子们的笑容。

令人心碎的微笑

我把发现的这个问题反馈给了医生,医生去和妈妈沟通,告诉她规范用药的重要性,后来在医生的指导下,孩子的疼痛得到了很好的控制。同时,由于主要照顾孩子的是奶奶,可是医疗决策者是妈妈,所以她们之间经常会由于观点不同产生矛盾和分歧,也导致婆媳的关系比较紧张。

我就找机会请他们坐下来好好沟通了一次,发现了问题所在。这个家庭的病耻感非常重,所以只有奶奶和爸爸妈妈轮流照顾,其他亲人都不知道孩子生病的事,所以家庭支持系统是很弱的。而且照顾压力大部分都落在了奶奶的身上,而奶奶正处于更年期,情绪波动很大,经常失眠、焦虑。

在月月的家乡有一个风俗:孩子过世时,父母不能参加孩子的葬礼。但是孩子妈妈告诉我,她非常想和孩子有一个最后的告别。于是我去和奶奶沟通后得知,其实除了风俗,还有一个原因是害怕他们在现场太过伤心,无法承受那种痛苦。

我告诉奶奶:“其实,面对孩子离世,不管是否出席葬礼,父母的伤痛都是不可避免的。但是如果不让他们参加最后的送别,对于父母来说,这种痛苦就永远留在他们心里无法释怀,这份遗憾也将是不可磨灭的。”奶奶听了我的话,同意了孩子父母参加葬礼,和孩子做最后的告别。

孩子过完一周岁生日几天后,在拾光小屋病房安静地离开了。她家里还有一项禁忌:孩子离开时,父母或者家人不可以碰她的身体,所以最后是由医护人员帮孩子换了衣服。但是孩子太小了,当地都没有殡葬业者可以承接后事。

我跟奶奶说,我们来送孩子回家。

于是我和三名志愿者一起,抱着孩子开车送她回到了老家。

在路上的时候,我看到志愿者怀中的孩子,真的是百感交集。在大部分人心里,死亡代表了不祥和黑暗,所以有这样那样的禁忌,这些禁忌甚至超过了我们对孩子的爱。

但其实,真正的爱可以超越死亡和黑暗。我们和月月相识不到5个月的时间,但是我们相信,每个生命,无论长短都应该被尊重、被爱护、被温柔以待,即使到生命的最后一刻,我们依然要守护她的尊严。

“她不说话了,怎么办?”

我尝试了各种方式想要打开她的心,希望能够了解她内心最深的需求是什么。可是用尽了办法,她依然不搭理我,也不回答我的问题。

我开始怀疑是否自己的专业能力有问题,心理压力也越来越大,于是我找到了我的督导老师们寻求帮助。他们给了我很多指导,让我我意识到是我太心急于打开孩子的心,但是其实在这个时候最需要的是耐心,等待她自己愿意打开心扉的时刻。

后来,我慢慢调整了方式,每天在她面前刷刷存在感,让她知道自己始终都是被看见的,同时通过她妈妈不断了解她的状况。在和妈妈的交流中,我了解到孩子特别喜欢狗狗,但是家里没有精力再养宠物。

我一下子想到,安宁科的宋苏永护士长家有一只特别可爱的狗狗叫“happy”,我就和护士长沟通是否可以把狗狗带到病房里,陪孩子玩一玩。护士长欣然同意,并且仔细地把狗狗消了毒带来医院,还让她的小女儿来当小志愿者陪她一起玩。

那个下午,我们在她的脸上见到了久违的笑容。

其实宠物疗法在国外的应用非常普遍,因为当一个人跟宠物说话或者触摸宠物的毛皮的时候,血压是会明显下降的,宠物也可以给孩子带来生活的动机,帮助孩子打破心中的孤独和冷漠,重新带来欢乐。

借由可爱的“happy”,我们跟孩子建立起了沟通的桥梁,她的情绪发生了很大的变化,不再像之前那样成天躺在病床上低头刷手机,而是开始让妈妈按她喜欢的方式去布置病房,在桌面上摆满喜欢的玩具,画她心爱的手账本。

那个时候,她的症状在拾光小屋病房得到了很好的控制,可以短暂地出去玩,所以我们安排了她和妈妈一起去游乐场。

在游乐场的一天,孩子跟妈妈都笑得非常开心。我也相信,这段美好的回忆会永远留在她们心中,也希望这份美好,在未来能帮助妈妈走出哀伤。

我还了解到,孩子有个心愿,就是回学校再上一次学,我链接了上海愿望成真基金会,经过他们多次跟学校沟通后,学校同意了。

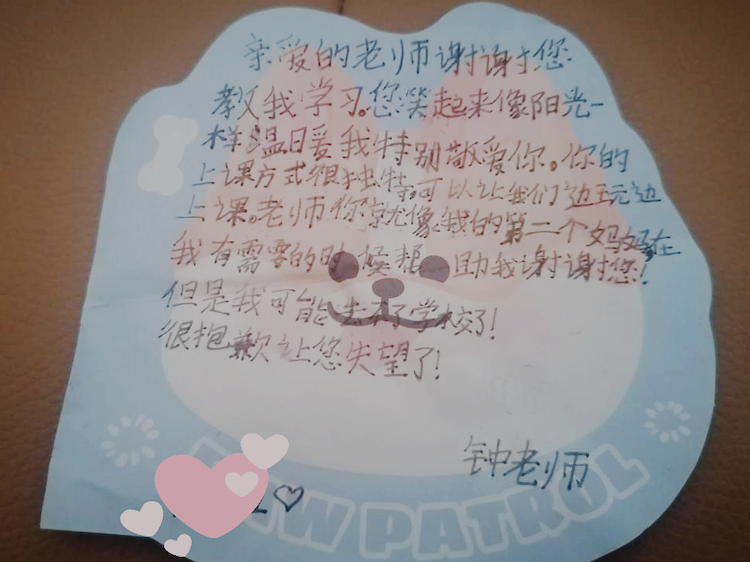

当看到孩子用这样的方式跟所爱之人道谢道别的时候,我觉得通过我们做的这些事,减少了孩子心中的遗憾,正是我们工作的意义所在。

最后,女孩也平静地给妈妈做了交代:“妈妈,你把我最喜欢的娃娃和常盖的被单烧给我,让我带走。”

其实,女孩一开始的沉默,只是她不知道如何去面对死亡,只能用这种方式去回应,但是当她知道如何面对时,就可以好好地跟所爱之人进行告别。

孩子的离世当然是一件很心痛的事情,但是英国的安宁疗护之母西西里·桑德斯博士说过:“你很重要,因为你是你。即使到了生命的尽头,我们仍将竭尽所能,祝你不仅平安离去,更要让你享受生命到最后一刻。”

我想,我们在这个孩子的身上真的践行了这句话,因为最后的时光她真的完全按着自己所想的方式度过。

玛丽·德·翁泽在《人道医疗》里写到:“进入别人痛苦的深渊里,没有人能够毫发无伤地走出来。”

无论是医护人员还是社工,在我们服务这些孩子的过程中,或多或少都经历了生离死别的伤痛,但是当我们愿意用陪伴去传递温暖,用爱去感悟生命的时候,孩子心中的恐惧和孤独就会逐渐消散,取而代之的是宁静与安心,这也是我们坚守职责的最大意义。

在这个过程当中,我们在孩子脸上所遇见的最美的微笑,也成为了生命旅程当中无比珍贵的礼物。

相关文章

向日葵儿童·Vcare关爱空间正式启动!

拾玉儿童公益基金会5月月报出炉啦,一起来看看我们的工作汇报吧。

守规矩,才让中国疫情迅速得以控制 | 2020年3月

2020年3月向日葵月报。疫情下最重要的“懂规矩” ,才让中国疫情迅速得以控制。

向日葵儿童首次登陆中国慈展会!

深圳市拾玉儿童公益基金会首次登陆中国慈展会,参与了一个世界级的关爱肿瘤患儿项目。

菠萝: 我想传播天生质疑的科学精神

本文转载自大院视频,为《环球人物》对菠萝的第二期专访。

远期随访指南连载开始了!志愿者郑州活动启动~

拾玉儿童公益基金会3月月报出炉啦,一起来看看我们新的一年的工作吧!